『日本式 正道論』序章 世界と国家と人生、そして道

- 2016/6/13

- 思想, 文化, 歴史

- seidou

- 100 comments

第四節 国家間

心は、世界を完全に把握することはできません。また、真善美および偽悪醜を思ってしまうがゆえに、心が世界そのものを全肯定することは不可能です。なぜなら、世界の全てが真と善と美だけであり、偽と悪と醜が一切ないという考えを受け入れることはできないと思われるからです。

その上で、心は何かを選択し続けて行きますから、そこには何らかの基準が働いているはずです。その基準が完全・完成・完璧に至ることは、世界の複雑さからいってありえません。それにも関わらず、人生には何らかの正しさの基準が必要になります。なぜなら、差し出された手が私に握手を求めているのか、私を殺そうとしているのか、それらがどちらでもよいとは思えないからです。そのため、選択を判断するために、言葉が必要になります。

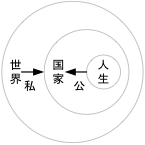

この言葉というものの性質上、正しさは私(わたくし)の正しさではなく、公(おおやけ)の正しさになります。公とは共有すべき正しさ(公正)のことで、私とは身勝手なわがまま(私欲)のことです。国家における正しさとは、その国家の公の正しさのことなのです。国家は、内側から国家を見たときに、その国家の公が必要となるのです。ですから、(厳密にはズレがあるでしょうが)国家の数だけ公があると想定されることになります。

『十七条憲法』の十五番目には、〈私(わたくし)を背(そむ)きて公(おおやけ)に向(ゆ)くは、これ臣の道なり〉とあります。貝原益軒(1630~1714)は『大和俗訓』で、〈義とは我が行ふべき公の理なり。私なくして我が為にせざるなり。わが身のためにするは義にあらず。利とはわが身のためにする私の心なり〉と言い、『大疑録』では〈「天下仁に帰す」とは、ただ公なれば、己私の間隔なく、天下広濶なりといへども、愛せざる所なきを言ふなり〉と述べられています。荻生徂徠(1666~1728)の『弁名』には、〈公なる者は私の反なり。衆の同じく共にする所、これを公と謂ふ。己の独り専らにする所、これを私と謂ふ〉とあります。その上で、〈公・私はおのおのその所あり。君子といへどもあに私なからんや。ただ天下国家を治むるに公を貴ぶ者は、人の上たるの道なり〉と述べられています。上田秋成(1734~1809)は、〈わたくしとは才能の別名也(『胆大小心録』)〉と述べ、私の才能面からの有用性を示しています。上杉治憲(1751~1822)は〈国家は先祖より子孫へ伝候国家にして、我私すべき物には之なき候(『伝国の詞』)〉と述べています。ここで示されていることが、国家を内側から見たときの基本となります。

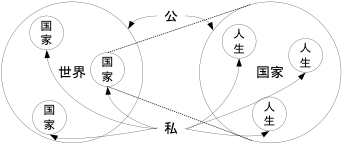

次に、国家を外側から見ることを考えてみる必要があります。それは世界から国家を捉えるということであり、他国から見た自国というものを意識させます。ここにおいて国家は、複数性を必要とします。国家は他の国家を必要とするのです。なぜなら、世界はこの自分の心における世界ですが、たくさんの心の共通の世界としても捉えられ、自分の心はその中の一つとしても考えられるからです。たくさんあると考えられる心は、国家という垣によって隔てられ、それぞれにおいて歴史と伝統を紡いでいると考えることができます。ここで、ある正しさが完全・完成・完璧に至ることはありえないということに注意が必要です。世界はその複雑さから、単一の思想体系では安定的に対応できないのです。そのため、自身の正しさの有り方は当然必要ですが、その上で、自身とは異なる正しさの在り方も必要なのです。自身の正しさのために、自身とは異なる正しさの在り方が必要なのです。世界に完全・完成・完璧がありえない以上、各々の正しさは、他の正しさによる掣肘が必要であり、それによって安定を得る必要があるからです。それゆえ、他との比較において独自の思想を持ち、かつ、それを維持できる国家というものが、非常に重要になるのです。なぜなら、国家との関わり、および国家間の捉え方が、世界と人生に息吹を与えるからです。

このことを福沢諭吉(1835~1901)は『文明論之概略』で、〈自国の権義を伸ばし、自国の民を富まし、自国の智徳を脩め、自国の名誉を燿かさんとして勉強する者を、報国の民と称し、其心を名けて報国心と云ふ。其眼目は他国に対して自他の差別を作り、仮令ひ他を害するの意なきも、自から厚くして他を薄くし、自国は自国にて自から独立せんとすることなり。故に報国心は一人の身に私するには非ざれども、一国に私するの心なり。即ち此地球を幾個に区分して其区内に党与を結び、其党与の便利を謀て自から私する偏頗(へんぱ)の心なり。故に報国心と偏頗心とは名を異にして実を同ふするものと云はざるを得ず。此一段に至て、一視同仁四海兄弟の大義と報国尽忠建国独立の大義とは、互に相戻て相容れざるを覚るなり〉と見事に述べています。

ですから『丁丑公論』で、〈公論と名けたるは、人のために私するに非ず、一国の公平を保護せんがためなり〉と語られながら、『痩我慢の説』では、〈立国は私なり、公に非ざるなり〉と語られているのです。これらの文章は、矛盾せずに成り立つのです。〈忠君愛国の文字は哲学流に解すれば純乎たる人類の私情なれども、今日までの世界の事情においてはこれを称して美徳といわざるを得ず。すなわち哲学の私情は立国の公道にして、この公道公徳の公認せらるるは啻に一国において然るのみならず、その国中に幾多の小区域あるときは、毎区必ず特色の利害に制せられ、外に対するの私を以て内のためにするの公道と認めざるはなし〉というわけです。つまり、国家という存在は、内側からみれば公に見え、外側からみると私に見えるものなのです。

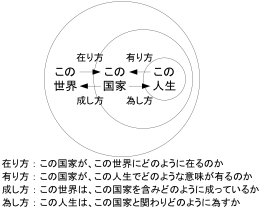

[図0-4] 国家への視点

国家を外部から見るなら、立国のために私を通すものとして現れます。国家を内部から見るなら、規範や規律の基となる公をもたらすものとして現れます。世界の中の国家として国家を見るか、人生を包む国家として国家を見るか、その視点の違いにより、国家は異なった姿を現すのです。

[図0-5] 国家の立場

国家が、国家間における国際関係を考慮するということは、複数の思想体系の均衡状態をもたらします。そして、ある国家は、国際関係において、他国を参照しながら、自身の思想を調整して、自身を安定させます。ある国家が連続した歴史を持つということは、試行錯誤して調整された思想を持つといった観点から、その国家にとって有利に働くことがあります。

以上のことから、ある国家が己の絶対性を唱え押し付けることは世界を不安定化させます。国家の廃止や国家の乗り越えを実行することも、世界を不安定化させます。また、国家の数があまりに多すぎても、複雑化し過ぎるために不安定化します。考慮すべき国家の数は、それなりの数である必要があるわけです。

つまり、国家は関わりにおいて捉えられるのです。ある国家の人間から見ると、みずからの属する国家の正しさの体系、および、それとは異なっていたり対立したりする他国の正しさの体系があるのです。変遷する時代に際し、それらの相違において「国家」が強く意識されます。その認識の上において、国家間の関わりにおいて、国家は自らの内部に対して国内法を定めると同時に、国家間の取り決めである国際法の調整に努めるのです。各国家は、国際法によって便益を得ると同時に、国際法によって制約を受けるのです。

その国家の状態は、状況によって揺れ動きます。その揺れ動きの中から、国家の分裂や国家の統合などが起こります。歴史において、時代の状況が直面する関わりが、国家という境界線を引くのです。また、引き直すのです。

世界の成し方における選択肢、それに関わる国家の在り方、選択の仕方としての人生の為し方、それに関わる国家の有り方。この一連の歴史の流れから、この世界・この国家・この人生が立ち現れるのです。

[図0-6] この世界とこの国家とこの人生

この関係を基にして、世界・国家・人生は時代の変遷により変化していくのです。時代ごとに、それぞれは特色を持ちます。その上で、その諸々の変化を貫通するものとして、つまりは歴史観として、この世界・この国家・この人生が再度、捉えられます。それぞれの時代は、それぞれの時代において、この世界・この国家・この人生を捉えるのです。

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。