『日本式正道論』第七章 芸道

- 2017/5/24

- 思想, 文化, 歴史

- seidou

- 2,579 comments

目次

第七章 芸道

芸道とは、芸能・技芸を日本独自の形で体系化したものを言います。

伝統の上に立ち、広く技術を伝承する分野において芸の道が現れます。そこでは芸の修行が思想を生み、日常生活の場において如何に生かし、自身と芸を高めていくかということが問題となります。日本の芸能においては、芸の「道」の伝統が展開されているのです。

本章では、日本における芸の「道」を見ていきます。

第一節 能楽の道

能楽とは、能と狂言のことです。世阿弥の時代に、能楽が舞台芸術として大成しました。能楽の道では、道に幽玄が表れています。

第一項 世阿弥

世阿弥(1363,64~1443,44)は、大和能楽の観世座の二代目です。観阿弥の嗣子で、能を洗練された舞台芸術として大成させた能役者です。

『風姿花伝』には、〈老人の物まね、この道の奥義なり。能の位、やがてよそ目にあらはるる事なれば、これ、第一の大事なり〉とあります。老人の物まねが能楽の道の奥義なのは、能役者の力量がはっきりと分かるのが老人の物まねであるからだというのです。

また、〈能をせん程の者の、和才あらば、申楽を作らん事、易かるべし。これ、この道の命なり〉とあります。和才とは、和歌・和文の才学のことです。和才があるのなら、能を作ることが能楽の道の命だというのです。〈能の本を書く事、この道の命なり〉ともあります。

世阿弥の芸の道では、〈道をたしなみ、芸を重んずる所、私なくば、などかその徳を得ざらん〉とあるように、私心なく修行することで功徳を得ることができるとされています。その上で、〈極め極めては、諸道ことごとく寿福延長ならんとなり〉とあり、極め尽くせば芸道はすべて寿福を増進するというのです。そのため、〈道のためのたしなみには、寿福増長あるべし。寿福のためのたしなみには、道まさに廃るべし。道廃らば、寿福おのづから滅すべし〉と語られています。芸道のために精進するなら自他の寿福の増進が伴いますが、自己の寿福を目指して努力するなら芸道は廃れてしまうというのです。

世阿弥は、〈その風を受けて、道のため、家のため、これを作するところ、私あらんものか〉と言います。父である観阿弥の芸を正しく継承し、能の道と観世の家のために本書を著述したのであり、私意に基づいて書いたものではないというのです。ですから、〈凡、家を守り、芸を重んずるによて、亡父の申置きし事どもを、[心底]にさしはさみて、大概を録する所、世の謗りを忘れて、道の廃れん事を思ふによりて、全他人の才学に及ぼさんとにはあらず。ただ子孫の庭訓を残すのみなり〉と述べられているのです。「[心底]にさしはさみて」とは、心のそこに記憶しておいてという意味です。この大要を書き留めたのは、現今の能役者が世間の非難をもかえりみずに芸道の修行を怠り、このままでは道が絶えてしまう事を心配したからであり、けっして他人の才学まで及ぼそうとの気持はないというのです。ただ子孫の家訓として残すだけであると述べているのです。

『花鏡』には、〈幽玄の風体の事。諸道・諸事において、幽玄なるを以て上果とせり〉とあります。諸々の道において、幽玄が第一だというのです。道とおいて幽玄が表れています。他にも、〈一切芸道に、習ひ習ひ、学し学して、さて行ふ道あるべし〉とあります。一切の芸道において、習い学ぶ事を反復した後に実行するという過程があるはずだというのです。

また、世阿弥の名言として、〈命には終りあり、能には果てあるべからず〉とあります。芸術としての能に終りがないという意味ではなく、人の命には限りがありますが、個人の能芸に行きどまりがあってはならないという意味です。

『拾玉得花』には、〈当道の肝要は、諸人見風の哀見を以て道とす〉とあります。道の重大事は、諸人が能を愛好して見てくれることが大本だというのです。また、〈ただその一体一体を得たらん曲芸は、またその分その分によりて、安曲の風体・遠見をなさん事、芸道の肝要たるべし〉とあります。芸曲を体得している場合は、それに応じて安位に達した風体・演技をなすべきことが芸道の重大事だというのです。

成就については、〈成就とは「成り就つ」なり。しかれば、当道においては、これも面白き心かと見えたり。この成就、序破急に当たれり〉とあります。能の道において成り就くこと、つまり能の成就は面白いことだとされています。この成就は具体的には序破急に相当していると語られています。

『九位』では、〈常の道を踏で、道の道たるを知るべし〉とあります。舞歌二曲を基盤とする稽古の常道を実践した上で、三体の芸などを知るべきだとの意味だと思われます。

『習道書』では、〈自他融通の道を以て舞歌をなす心を持つべし〉とあります。自他融通の道とは、自己と他人とが一体となり生かし合う生き方のことです。また、〈ただ、その理を弁じて、厳重の道理を一座に云聞かするを以て道とす〉とあります。その理とは、能の主題・筋道のことで、間狂言の語りで説明されることが多いものです。しっかりした道理を一座に言い聞かせることが能楽の道だというのです。

『夢跡一紙』では、〈道の破滅の時節当来し、由なき老命残て、目前の境涯にかかる折節を見る事、悲しむに堪えず〉とあります。道の破滅とは、元雅の早世に伴なう観世座の破滅を、能の正道の滅亡と観じての文言かと思われます。

『申楽談儀』では、〈たち返り法の御親の守りとも引くべき道ぞせきな留めそ〉とあります。結局は仏恩によって親の後生を守ることになると信じて、芸道を捨てて仏道に入るのです、どうぞ引き留めないで下さいとの意です。

第二項 禅竹

金春禅竹(1405~1471)は室町時代の能役者、能作者です。世阿弥の娘婿で、大和猿楽最古参とされる由緒ある流派、円満井座のながれをうけつぐ金春一座をひきいて活躍しました。

『歌舞髄脳記』には、〈歌は此道の命也〉とあります。続いて、〈其身を受くることは、皆前世の戒体なれば、其道に生まるる者、誰とてもまつたく道の外に身心あることなし。此儀理を知らざる物、みな天道[に]そむくと見えたり。されば、身はこれ道也。道はこれ身也。此神楽の家風に於いては、歌道を以て道とす〉とあります。わが身の授かったところに、道はあるのだとされています。この義理を知らないことは、天道に背くことだと語られています。

第三項 八帖花伝書

『八帖花伝書』は、室町時代に編纂された世阿弥仮託の伝書です。八巻より成るところからこの通称があります。著者・編者不明です。『風姿花伝』のほか、当時通行していた各種の伝書から有益な情報を取り集めて編集しなおしたものと言われています。

[一巻]では、〈先(まづ)、面白き曲なれば、高きも卑しきも、是を用給ふにより、さながら道に入事早し〉とあります。面白い曲を用いれば、道に早く入れるのだと語られています。[三巻]では、〈惣じて、道なども、直なる道をよき道と云、山坂有歪みたる道は悪しき道と言へば、謡も道にたとへ、直成が本意たるべし〉とあります。本意とは、本来の意味で、ここでは根本のことです。真っ直ぐな道がよい道であり、真っ直ぐに成っていることが根本なのだと述べられています。

第二節 連歌の道

連歌(れんが)は、複数の人間によって上の句(五・七・五)と下の句(七・七)を詠み連ねる詩歌の一種です。

連歌は「筑波の道」とも称されます。これは、連歌の起源が『古事記』において筑波山を詠んだ唱和問答歌に位置づけられていることによります。連歌の道においては、道に寂びが表れています。

第一項 二条良基

二条良基(1320~1388)は、南北朝時代の公卿であり、連歌の大成者でもある歌人です。

『筑波問答』には、〈おほかた、歌の道は、心なき民の耳に近くてこそ国の風をも移し侍るべけれ〉とあります。歌の道は、風雅なことを理解する心を持たない人々の耳にも親しくなってこそ国の風俗をも変えることができるというのです。

連歌については、〈歌の道は秘事口伝もあるらん。連歌は本よりいにしへの模様定まれることなければ、ただ当座の感を催さんぞ興はあるべき〉とあります。和歌の道には秘事口伝もありますが、連歌は昔からやり方が決っているわけではないので、ただその場での感動を催すのが興味の中心でよいというのです。具体的な表現では、〈春の花のあたりに霞のたなびき、垣根の梅に鶯の鳴きなどしたる景気・風情の添ひたるをぞ、歌にも褒められたれば、連歌の道もまたかくこそ侍らめ〉とあります。和歌で褒められているものが、連歌の道でも当てはまるというのです。また、〈当道の至極の大事、ただ発句にて侍るなり〉とあり、連歌の道では、百韻連歌の第一句であり五・七・五の形で詠まれる発句が大事だされています。

第二項 心敬

心敬(1406~1475)は、室町時代中期の天台宗の僧で連歌師です。

『ひとりごと』には、〈先達に会ひ、友を尋ね侍りてこそ道をとげぬれ〉とあります。また、〈もろもろの道、古きを尋ね知るまことの人、情深きことなり〉ともあります。

『さゞめこと』には、〈おおむねすなほにおだしくや侍らんまことの道なるべし〉とあります。そのため、〈道に心ざしふかくしみこほりたる人は、玉のなかに光を尋、花の外に匂をもとむるまことの道成べし〉と説かれています。〈此道は感情・面影・余情を旨として、いかにもいひ残しことはりなき所に幽玄・哀はあるべしと也〉とも語られています。

第三項 宗祇

宗祇(1421~1502)は、室町時代の連歌師です。

『長六文』には、〈天地をも動かし目に見えぬ鬼神をもあはれと思はする道なれば、ゆめゆめ正直にあらずしては叶うべからず候ふ〉とあります。この文章には、『古今集』仮名序からの影響が見られます。

『老のすさみ』には、〈およそ連歌は、当初より伝はりて、世々の好士、色にふけり思ひを述ぶることわざとして、その道今に絶ゆることなし〉とあります。連歌は昔から伝わっており、各時代の愛好者が風流事に思いを述べる表現として、その道は今に絶えることはないと述べられています。そこでは、〈ただ、道の正道は、いづれの所ぞと尋ぬべきなり〉とあるように、一心に道の正道はどこにあるのかを追究すべきだと語られています。つまり、〈詮とする所、この道は、心ざしを天にかけ、足に実地を踏むで、きざはしをのぼるごとく稽古すべき物なり〉というのです。結論的にいえば、連歌の道は志を高く掲げて、足でしっかりと地面を踏んで、会談を一歩一歩登るように稽古すべきだと語られているのです。

『白髪集』には、〈初学の時、ひえさびたる姿抔(など)こひねがひ給はゞ、あかる事をそかるべし。此姿なども境に入至極の人の心がくべき道也〉とあります。冷え寂びの姿は、年を取った人が至る境地だというのです。道に寂びが表れていることが分かります。

また、『湯山三吟百韻』には〈世にこそ道はあらまほしけれ〉と謡われています。『宗祇独吟何人百韻』には、〈道有るもかたへは残る蓬生に〉と謡われています。

第四項 宗長

宗長(1448~1532)は、室町時代後期の連歌師です。

『連歌比況集』には、〈それ諸道は一道を知り、歌道は諸道を知るといへり〉とあります。 諸道を歩むことで一道を知り、歌道を歩むことによって諸道を知ることができるというのです。諸道については、〈文質あひ兼ねたる、諸道ともに然るべし〉とあり、洗練と素朴とを相兼ねることが諸道において大事なことだとされています。歌道については、〈歌道も花実相伴なるを真実の道といへり〉とあり、花実が相ともなっていることが歌の道の真実の道だというのです。

また、『水無瀬三吟百韻』には、〈人におしなべ道ぞただしき〉と謡われています。

第三節 俳諧の道

俳諧とは、連歌を基盤とする発句・連句です。元来は滑稽味や俗語を有する歌体をいい、機知滑稽を有する連歌も俳諧と称されました。俳諧の道では、道において遊びが遊ばれています。

第一項 松尾芭蕉

松尾芭蕉(1644~1694)は、江戸初期の俳諧師です。俳諧の本質である滑稽性・通俗性を忘れることなく、禅味を加えたわび・さびの境地を求めました。

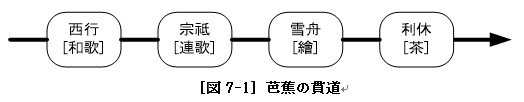

『笈の小文』には、〈西行の和歌における、宗祗の連歌における、雪舟の繪における、利休が茶における、其貫道する物は一なり〉とあります。道の伝統が、日本の歴史となっていることが分かります。

『奥の細道』では、韓退之の『進学解』の言葉を用いて、〈誠に、「人能く道を勤め、義を守るべし。名もまた是にしたがふ」と云へり〉と述べています。

『支幽・虚水宛の書簡』では、〈世道・俳道、是又斉物にして、二つなき処にて御座候〉とあります。人の生きていく道も俳諧の道も結局は一つであるという意味です。

また、『去来宛の書簡』では、〈萬世に俳風の一道を建立之時に、何ぞ小節胸中に置く可き哉〉とあります。いつの世までも朽ちることのない真の俳諧の道を確立しようとするときに、どうしてささいなことにこだわりましょうか、ということです。

第二項 向井去来

向井去来(1651~1704)は、蕉門の俳人です。

『旅寝論』に先師芭蕉の言葉として、〈我、俳諧において、或は法式を増減する事は、おほむね踏まゆる所ありといへども、今日の罪人たる事をまぬがれず、ただ以後の諸生をしてこの道にやすく遊ばしめんためなり〉とあります。弟子が俳句の道で簡単に遊ぶことができるように、法式を変更する罪を犯すのだというのです。道において、遊びが生まれていることが分かります。

第三項 服部土芳

服部土芳(1657~1730)は、松尾芭蕉の弟子の俳人です。

『三冊子』には、〈誠を勉むるといふは、風雅に古人の心を探り、近くは師の心よく知るべし。その心を知らざれば、たどるに誠の道なし〉とあります。誠の道は、風雅に対して古人や芭蕉の心を探って理解することが必要だとされています。

第四項 内藤丈草

内藤丈草(1662~1704)は、松尾芭蕉の門人の俳人です。

『寝ころび草』には、〈今かゝる病の床よりして、誠の道におもむくべき因縁にこそ。人病を思ふ時に塵の心おのづからしりぞき、人死をおもふ時は道の念おのづからきざせり〉とあります。病床からはじめて誠の道におもむく因縁があるというのです。人が病気について考えるときには俗な心が自然にしりぞいて、人が死について思うときは道を願う心がおのずから兆すというのです。

第五項 各務支考

各務支考(1665~1731)は、江戸時代前期の俳諧師で蕉門十哲の一人です。

『俳諧十論』には、〈そも俳諧の道といふは、第一に虚実の自在より、世間の理屈をよくはなれて、風雅の道理にあそぶをいふ也〉とあります。俳句では、世間の理屈から離れ、空想を働かせて、風雅の道理に遊ぶというのです。道で遊びが遊ばれていることが分かります。

第四節 茶の湯の道

茶の湯は、湯を沸かし、茶を点て、茶を振る舞う行為です。茶にまつわることを基本とした様式が、芸道における茶道として発達しました。茶道においては、道に侘びが表れています。

第一項 珠光心の文

村田珠光(1422,1423~1502)は、室町時代中期の茶人であり、わび茶の創始者と目されている人物です。

『珠光心の文』には、〈此道、第一わろき事は、心の我慢我執也〉とあります。我慢や我執を戒めた上で、〈此道の一大事は、和漢之境を紛らかす事、肝要々々、用心)あるへき事也〉と述べられています。和漢のさかいをなくし、唐物と国焼の物との取り合わせについて説明されているのです。さらに、〈我慢我執か悪き事にて候。又は、我慢なくてもならぬ道也〉と語られています。

第二項 紹鴎門弟への法度

武野紹鴎(1502~1555)は、堺の豪商であり茶人です。

『紹鴎門弟への法度』には、〈淋敷は可然候、此道に叶へり、きれいにせんとすれば結構に弱く、侘敷せんとすればきたなくなり、二つともさばすあたれり、可慎事〉とあります。さびしい境地に立つことは、侘数奇の道に叶うことだというのです。

第三項 小堀遠州書捨文

小堀遠州(1579~1647)は、江戸時代前期の大名であり茶人です。

『小堀遠州書捨文』には、〈それ茶の湯の道とて外にはなし、君父に忠孝を尽し、家々の業を懈怠なく、ことさらに旧友の交をうしなふなかれ〉とあります。

第四項 山上宗二記

山上宗二(1544~1590)は、桃山時代の堺の豪商であり、茶人です。

『山上宗二記』は、千利休の高弟である山上宗二が書き記した秘伝書です。その中に、〈今にこの一道絶えず、末世なお以て繁昌なり〉と、茶の道の繁栄を誇る言葉があります。道についての言及は、〈この道の奥の奥を御尋ね候と雖も、相伝の秘事をば残し候い畢んぬ〉と語られているところや、〈古えより何れの道も相承の正しき師を尋ね、程門の雪にたたずむ志を称す〉と語られているところがあります。程門の雪にたたずむとは、弟子が師の門前に教えを乞うてたたずむうちに雪が積もったという故事から、熱意の程を言います。昔からいずれの道も、その道を受け継いでいる正しき師匠を求める熱意が必要だというのです。

第五項 南方録

『南方録』は、千利休(1522~1591)の茶の湯論を伝える茶書です。利休に近侍した南坊宗啓筆録の茶書を、筑前福岡藩士立花実山(1655~1708)が発見したと伝えられています。しかし、宗啓に仮託した実山の偽作説も存在します。実山が宗啓をはじめ利休流の茶の湯を入手し、それを踏まえ加筆編集して本書を成立させたとも考えられています。いずれにしろ、江戸初期に伝えられた利休の侘び茶の湯論を集大成した形で見ることのできる茶書として貴重なものです。

[覚書]において、〈宗易の云、小座敷の茶の湯は、第一仏法を以て、修行得道する事なり〉とあります。宗易とは千利休のことで、得道とは仏道の極致を体得することです。

茶道という言葉が一般化する初期の重要な言葉として、〈常々心安くかたりて、茶道を委く道陳に伝授ありしとなり〉があります。また、〈茶一道、もとより得道の所、濁なく出離の人にあらずしては成がたかるべし〉という言葉もあります。出離の人とは、俗塵を離脱し、悟道の妙境にある人のことです。〈まことに尊ぶべくありがたき道人、茶の道かとをもへば、則、祖師仏の悟道なり〉とも語られています。

[滅後]には、〈わびの心を何とぞ思ひ入れて、修行するやうにさへ仕立たらば、その中、十人廿人に一人も、道にさとき人は道に入べきか〉とあります。わびの心が道につながることが示されています。〈茶の湯と云名、深々の道理をふくめると知べしと云々〉ともあります。他にも、〈ひたすら茶の正道、世につたへんことを根本にふかく志玉へば、我あやまりをもかくす心なく〉とあり、道は正直な心と関係していることが分かります。ですから、〈自他の差別なく、道に於て只親切なりければ、交る人いづれむつまじからぬはなかりしなり〉とあり、道が人とつながることが示されているのです。

第六項 源流茶話

藪内竹心(1678~1745)は、茶道藪内流5代目です。

『源流茶話』には、〈茶道は正直清浄礼和質朴を宗とし、清浄を以て心をやしなひ、正直を以て世間に接し、礼譲を以て人に交り、質朴を以て身ををさむ〉とあります。

第七項 又玄夜話

一燈宗室(1719~1771)は、江戸時代中期の茶人であり、裏千家第八代です。

『又玄夜話』には、〈茶道とは、教うる事を能く心得知りて、その道を学ぶが茶道〉とあります。〈禅より入る茶、茶より入る禅、いずれも道は一つ也〉ともあります。

第八項 茶礎

松平不昧(1751~1818)は、江戸時代中後期の大名であり茶人です。

『茶礎』には、〈茶の湯は稲葉に置ける朝露のごとく、枯野に咲けるなでしこのやうにありやく候。此味をかみわけなば、独り数奇道を得べし〉とあります。

第九項 茶事掟

松平定信(1759~1829)は、江戸時代の大名です。

『茶事掟』には、〈親しくして馴れ過ぎず、古雅風流をもととし簡素質素をしめすは、茶の道なりけり〉とあります。

第十項 茶湯一会集

井伊直弼(1815~1860)は、江戸末期の大老です。勅許を得ずに日米修好通商条約に調印し、反対勢力を弾圧して安政の大獄を起こし、水戸・薩摩の浪士らに桜田門外の変で殺されました。

『茶湯一会集』には、〈心を引かえ改めもてなす事、茶道の大本なり〉とあります。また、〈今日茶事一会を催す事は、全く正客一人のためにして、次客よりは相伴なる事、茶道の本意なり〉ともあります。

第十一項 茶の本

岡倉天心(1862~1913)は、美術評論家で思想家です。米国のフェノロサ(1853~1908)に師事し、英文著書による日本文化の紹介者として活躍しました。

『茶の本』の[第一章・人情の碗]では、〈茶道は、日常生活のむさくるしい諸事実の中にある美を崇拝することを根底とする儀式である〉とあります。続いて、〈それは純粋と調和を、人が互いに思い遣りを抱くことの不思議さを、社会秩序のロマンティシズムを、諄々と心に刻みつける。それは本質的に不完全なものの崇拝であり、われわれが知っている人生というこの不可能なものの中に、何か可能なものをなし遂げようとする繊細な企てである〉と語られています。

[第三章・道教と禅道]では『老子』の道(タオ)について、〈「道(タオ)」は「経路(パス)」というよりはむしろ「通行(パセイジ)」にある。それは「宇宙的変化」の精神――新しい形を生むために自身に回帰するところの永遠の生成である。「道(タオ)」は道教徒の愛好する象徴竜のようにおのれに返る。「道(タオ)」は雲のごとく巻きたち、解け去る。「道(タオ)」は「大推移」と言うこともできよう。主観的には「宇宙」の「気」である。その「絶対」は「相対」である〉と語られています。

第十二項 柳宗悦

柳宗悦(1889~1961)は美術評論家で宗教哲学者です。

『心偈』には、〈茶の湯も真を追えば、茶の道に至る〉とあります。では道とは何かというと、〈道とは何なのか。詮ずるに、私を越える道である〉と語られています。

『茶道を想う』では、〈茶道は器を見る道であり、兼てまた用いる道である〉とあります。そこでは、〈煮つまる所まで煮つまった時、ものの精髄に達するのである。それが型であり道である〉とされています。そのため、〈茶道は個人のことを超える。茶道の美しさは法の美しさである〉と述べられています。

また、〈茶道は美の法則を語る驚くべき道の一つである〉とあり、〈道は心の深さに関わる〉とされ、〈茶道は疑いもない心道である〉と語られています。そのため、〈無碍に活きることで「茶」が始めて道に達するのである〉とされているのです。

『茶人の資格』では、〈自在の道以外に、茶の道はなく、凡ての道はない〉と言われ、〈茶の道は、美しさによる済度の道といえよう〉と語られています。

※本連載の一覧はコチラをご覧ください。

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。